Q. 「魔境の山」や「迷いの山」と呼ばれた大台ヶ原を広く紹介した探検家は誰でしょう。

ア. 近藤重蔵

イ. 松浦武四郎

ウ. 高田屋嘉兵衛

エ. 笹森儀助

正解:イ. 松浦武四郎

「魔境に松、探検は四度」

→松浦の「松」と「四郎」を「四度」と結び付けて覚える。

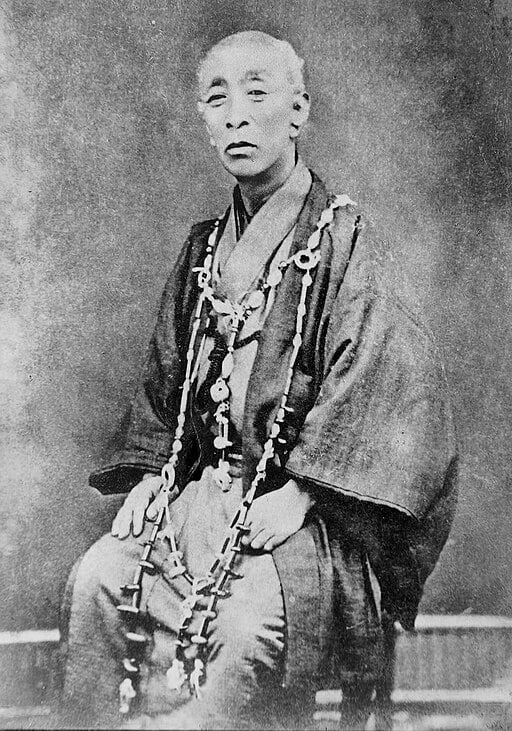

私はこれまで名前を知らなかったのですが、松浦武四郎は実は大変著名な人物でした。2019年には、彼を主人公としたNHK総合テレビのドラマ「永遠のニㇱパ 〜北海道と名付けた男 松浦武四郎〜」が放送されています。

脚本は大石静さん、音楽は梶浦由記さん、語りは中島みゆきさん、そして主演は松本潤さん。そうそうたる顔ぶれからも、この人物がいかに大きな足跡を残したかが伝わってきます。

北海道の名付け親・松浦武四郎

松浦武四郎は、幕末から明治にかけて活躍した、冒険家であり地理学者、作家、出版者、浮世絵師、著述家、好古家と、さまざまな顔を持つ人物です。

文化15年(1818)、伊勢の須川村(今の三重県松阪市小野江町)に生まれました。

16歳で単身江戸へ旅立ったことを皮切りに、全国をめぐって史跡や名所を記録。とりわけ蝦夷地(北海道)調査で名を残します。28歳から40歳までの間に6度訪れ、自然・地形・アイヌの生活を克明に記録。その成果は150冊を超える膨大な調査記録となりました。

明治政府からの依頼で蝦夷地の新しい名前を考えたのも武四郎です。彼が示した「北加伊道(北の大地に住む人の国という意味)」がのちに「北海道」となり、国名・郡名はアイヌ語をもとに選定しました。いわば“北海道の名付け親”といえる存在です。

魔境・大台ヶ原に挑む

そんな武四郎が晩年に心を寄せたのが、大峰山脈の南端に広がる大台ヶ原(奈良県吉野郡上北山村〜三重県大台町)。標高1,500m前後の広大な台地で、年間降水量は5000mmを超えることがある日本有数の多雨地帯。深い霧と苔むした原生林が広がり、人々は「魔境の山」「迷いの山」と恐れて近づこうとしませんでした。

68歳で初めて登った武四郎は、その圧倒的な自然に感銘を受けます。初登山の折に詠んだ歌が伝わります。

「優婆塞も聖もいまだ分け入らぬ 深山の奥に我は来にけり」

役行者や空海でさえ到達できなかった山奥に、ついに自らの足で立った感動が込められています。

彼はただ山を歩いただけでなく、自費で登山道を整備し、山小屋を建て、石標を設置しました。そして地元の人々と協力しながら、多くの人がこの山に親しめるように尽力したのです。

冒険家という肩書きだけでは語り尽くせない、温かい人柄がそこに感じられます。

最期の願い

明治21年(1888)2月10日。

東京・神田五軒町の自宅で、武四郎は71歳の生涯を閉じました。

彼の遺言により、遺骨の一部は西大台のナゴヤ谷に建てられた「分骨碑」に分けられました。

愛してやまなかった大台ヶ原に眠りたい――。

その願いは、今も静かに山の奥で息づいています。

奈良まほろばソムリエ検定公式テキストブック

松浦武四郎(Wikipedia)

松浦武四郎記念館

吉野・大峰フィールドノート