『奈良まほろばソムリエの会 2023秋 大和路ツアー』〜色づく秋、古人が詠んだ歌とともに、古の時代に思いを馳せる〜。

なんと前回の更新から一年以上経ってしまいました。

記憶も薄れきつつありますが、当時撮った写真を見て思い出しながら綴っていきたいと思います。

前回の記事では、『東大寺の隠れた名所、その見逃せない魅力を徹底解説⁉︎』と銘打ち、東大寺境内を舞う幻想的な大仏蛍や二月堂裏参道の撮影スポット、東大寺で最も古い建物である三月堂や手向山八幡宮に伝わる旧跡の数々を紹介しました。

今回は手向山八幡宮を出発して若草山山麓を通り、萬葉植物園の歌碑をご紹介します。

萬葉植物園で歌に詠まれた植物たちとともに万葉集の息吹を感じる

⑱若草山〜広大な敷地に木が生えていない不思議な山

標高は342m、山頂には鶯山古墳という古墳があり、1月に行われている若草山の山焼きは、この古墳に葬られている霊を慰めるために行われるようになりました(諸説あり)。

この若草山山頂からの夜景はとても美しいということで、2003年に「新日本三大夜景」に選ばれています。

ところでこの山。

下から見上げると木が一本も生えていないということに気づきます。(撮影日:2024.2.2)

これだけの広さで木が生えていないというのも珍しいと思うのですが、元々、茅の栽培地だったのではないかという説があるそうです。

○地図

⑲水谷茶屋~秋の紅葉が有名な撮影スポット

11月下旬〜12月上旬になると一面紅葉で真っ赤に染まる撮影スポットです。

この写真は2月に撮影したものなので、ひっそりとしておりました。

○地図

⑳水谷神社〜春日大社の隠れパワースポット

春日大社の摂社、水谷神社。

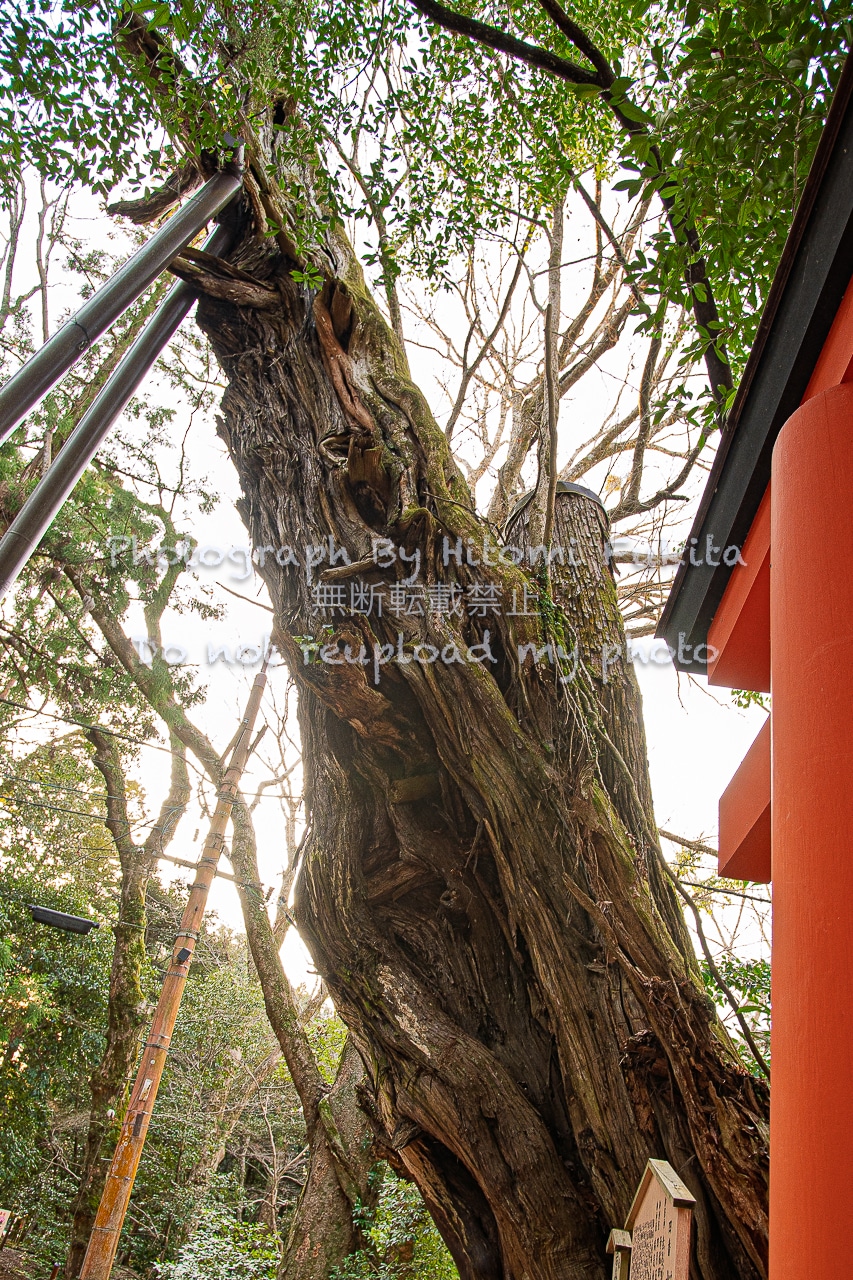

まず注目すべきは神社の正面左に生えている大きなイブキ(ビャクシン)の木。

よく見ると空洞になっており、中から杉の木が出ています。

とても珍しいそうで、古くから「水谷神社の寄生木」と言われています。

そして、知る人ぞ知る水谷神社の向かいにひっそりとある「春日大社の隠れパワースポット」と言われている「子授け石」。

水谷神社の朱色の鳥居と瑞垣に目を奪われているとうっかり見落としそうになります。

かつて水谷神社の西には「子安社」があり、その社の力が現れる場所がこの子授け石とされていました。

この石は今でもとても力があると言われており、この日ガイドしていただいた方のお知り合いもなかなか子どもさんを授かることができずに悩んでいたところ、こちらの子授け石の噂を聞きつけ、夫婦揃ってお参りしたところ、無事子どもさんを授かることができたそうです。

そのようなわけで、間違いなく効果あり!ということで、同じようなお悩みを抱えているお知り合いがおられましたら、一度水谷神社の事を伝えていただけたらいいかな、という事でした。

○地図

㉑萬葉植物園〜万葉集に登場する植物が植えられている日本最古の植物園

万葉集に登場する植物が植えられています。

昭和7(1932)年に、日本で最も古い植物園として開園しました。

園内の広さは約3ヘクタール(9,000坪)で、萬葉園・護国の里・椿園・藤の園で構成されています。

現在、約300種類の植物が植えられていますが、なるべく人的な手を加えず、自然なままに生かしているので、季節と見る人によっては物足りなく感じるような気がしました。

万葉植物とは〜万葉歌に詠まれている植物

万葉植物とは、万葉歌に詠まれている植物のこと。

約180種の万葉名での植物が想定されており、これらの多くは、食用・薬用・医療・染料・建築・工芸の材料など実用的な用途を持っています。

このうち、花らしい花が咲くものは、約3分の1の約50種類です。

○地図

㉒萬葉植物園歌碑〜実際に歌われた植物を見ながら万葉歌を紹介

こちらの歌碑は問答歌なので、前の二行と後ろの二行という形になっています。

『紫(むらさき)は 灰(はひ)さすものそ 海柘榴市(つばいち)の 八十(やそ)の衢(ちまた)に 逢える児(こ)や誰(たれ)』

現代語訳:紫染めをするときは椿の灰をさすという その海柘榴市の八方に分かれた辻の広場にて会ったあなたはどなたです。

冒頭の「紫は灰さすものぞと」いうのは、序詞です。

序詞というのは…

比喩・懸詞・同音語などを用いて、主な主想の一部にかかり、主想を誘導する役割があるとされる

引用:序詞-Wikipedia

ということで、ここでは「海柘榴市」を導き出すために用いられています。

海柘榴市は、現在の桜井市金屋の辺りになります。

仏教伝来の地として有名です。

大陸から船で来ると、難波津から大和川を遡り初瀬川を通った、その川船の終着点になります。

そして、幹線道路の交わる場所でもあり、ここから北に行くと山の辺の道、三輪から石上神宮を通って奈良市へとたどり着く。

東に行くと初瀬道、初瀬道から伊勢へとたどり着く。

南に行くと磐余道、飛鳥の方へとたどり着く。

西に行くと、竹内街道がある。

まさに交通の要衝でした。

当時の海石榴市は物品の交換や商いをする市が立ち、春や秋になると大勢の人が集まって、そこで歌をうたったり、飲食をしたり、踊ったりして、男女が出会う歌垣の場となっていました。

最初は歌懸け…歌をお互いに詠みあって…というところから、人垣ができるようになり、歌垣と変化していきました。

そこで詠まれた歌がこの歌です。

紫は灰さずものぞというのは、紫色を作るのに椿の灰を媒染料(色を定着させ落ちにくくさせる)とするのですが、当時の海柘榴市には椿の木がたくさん植わっていました。

ゆえに、この海柘榴市を導き出す序詞になっています。

「八十(やそ)の衢(ちまた)」の衢(ちまた)は、分かれ道、交差点を指す言葉です。

八十(やそ)というのは、四方八方という意味で、いろんなところから道が集まってくるという意味でしょう。

そこ(海柘榴市)で会ったあなたのお名前はなんでしょうかと、男性が女性に聞いている歌です。

この歌に対して女性がどのように返したかというのが、後ろの二行です。

『たらちねの 母が呼ぶ名を 申(もう)さめど 道行き人(びと)を 誰と知りてか』

現代語訳:母が呼ぶ(私の)名をお教えしたいけれども、通りすがりの人が誰かはわからないので(お教えできませんことよ)。

「たらちねの」は「母」にかかる枕詞です。

母が呼ぶ私の本名をお伝えしたいけれども、道すがら初めて会ったあなたにどうして私の名前を言えましょうか…ということで、お断りしているという内容になります。

この時代というのは、求愛されてもすぐにいいよ…ではなく、いったんはお断りするという慣習になっていました。

万葉集の巻12は、作者未詳ですが、恋愛の歌がたくさん入ってる巻になります。

萬葉植物園の歌碑は島崎藤村が揮毫したものになりますが、海柘榴市にも同じ歌の歌碑があり、そちらは今東光が、揮毫しています。

他にも万葉植物のそばで歌を紹介いただいたのですが、ほとんど花も実もない状態でしたので(汗)、実がなっていたこの植物の入っている歌を紹介して、萬葉植物園はあとにしようと思います。

『橘は 実さへ花さへ その葉さへ 枝(え)に霜(しも)降れど いや常葉(とこは)の木』

現代語訳:橘という木は木そのものは言うに及ばず実も花もその葉さえ枝に霜があっても枯れることがない常緑の木である。

橘は一年中緑を絶やさないということでその生命力を讃えて詠まれた歌です。

天平8(736)年11月、葛城王らに橘氏の姓を賜ったときに聖武天皇が詠まれた歌…ということなので、橘氏が末長く栄えるように願いを込めて詠まれた歌なのかもしれません。

この歌に詠まれている植物は橘で、日本橘ともいいます。5〜6月に小さな白い花が咲き、11月ごろに実がなります。味は酸味が強く種が大きいので、現代の感覚からすると食用としてはあまり好まれないかもしれません。

この橘の木に宿る生命力についても伝説が残っています。

近鉄橿原線の西大寺駅から南へ二つ目、尼ヶ辻の駅のそばに、垂仁天皇陵という御陵があります。

この御陵の水濠の中にはポツンの小さい島があります。

これは田道間守のお墓と言われています。

その昔、垂仁天皇は田道間守を呼び寄せ、

「常世の国に不老長寿をもたらすという『非時香菓』というものがあるらしい。

その実は一年中良い香りを放つという。

手に入れて持ち帰って欲しい」

と命じました。

それで、色々な苦難を乗り越え手に入れた非時香菓。

急いで帰国したものの、垂仁天皇はすでに崩御されていて、それを知った田道間守は垂仁天皇の御陵の前で自害したといわれています。

田道間守が遠くから持ち帰ってきたという橘。

聖武天皇はこのお話もご存じでこの歌を詠んだのではないでしょうか。

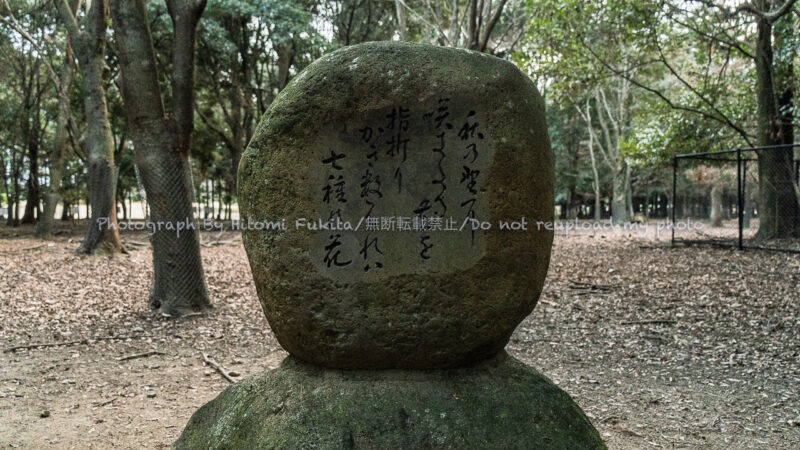

㉓春日大社境内の歌碑〜山上憶良が歌った七種の花

『秋の野に 咲きたる花を 指折(およびを)り かき数(かぞ)ふれば 七種(ななくさ)の花』

現代語訳:「秋の野に咲いている花を指折って数えれば次の七種類の花が美しい」

七種類の花が美しい・・・?

七種類の花とは?と聞き返したくなる歌ですが、次の歌で教えてくれています。

『萩の花 尾花(をばな)葛花(くずばな) なでしこの花 をみなへし また藤袴(ふじばかま) 朝顔(あさがほ)の花』

現代語訳:「萩の花、尾花、葛花、撫子の花、女郎花、また藤袴、朝顔の花」」

この歌は、山上憶良が七夕の夜に供える七種を選んだ時に詠んだ歌という説がありますが、現在では秋の七草を詠んだ歌ということで定着しています。

それでは歌に出てくる七草を一つずつ見てみましょう。

まず、萩は万葉集で最も詠まれているということは先にお話しました。

次に、尾花はススキのことをさしています。

ススキの穂が、動物の尾っぽに似ているので「尾花」と呼んだのでしょう。

そして、葛花。

私は見たことがないと思っているのですが、高速道路の高架下などのフェンスにも絡みついているらしいので、意識をしていないだけで実は見たことがあるのかもしれません。

この花の根っこを葛根と言い、葛根湯という漢方薬の原材料となります。

撫子は秋になると野原や河原、公園などで見かけることができます。

小さくて可愛らしい花なので、可愛い子どもや愛する女性に例えられて歌に詠まれることもありました。

女郎花もたぶん見たことがありません。

調べてみたところ山野草で、日当たりの良い草原に見られる植物なんだとか。

開花期は6月中旬から9月下旬。

山野草を扱っている植物園で見られるかもしれないので、チェックしていたいと思います。

藤袴は、旅する蝶アサギマダラのオスが好んで訪れる花として知られています。

ちなみに藤袴の乾燥して枯れた葉からは桜餅の葉のような香りがします。

とてもいい香りですので、機会があったら嗅いでみてくださいね。

そして、最後は朝顔ですが、この時代に出てくる朝顔は私たちが連想する朝顔のことではありません。

なぜなら、現在朝顔と呼ばれているものは、奈良時代末期に遣唐使によってもたらされたもので、万葉集が詠まれた時代にはまだ日本にはありませんでした。

では、ここに出てくる朝顔とはなんのことかというと、桔梗ではないかといわれています。

○地図

まとめ

奈良公園の万葉歌碑を訪ねてシリーズ、4回に分けてお送りしましたその最終回。

手向山八幡宮をあとにして次に訪れた若草山では、広い敷地に木が生えていない謎に迫り、春日大社摂社の水谷神社では不思議な寄生木と子授け石に出逢いました。

日本最古の植物園、萬葉植物園では実際に歌に詠まれた植物を見ながら万葉の世界に想いを馳せ、春日大社境内にひっそりと立てられた山上憶良の万葉歌碑では、当時の秋の七草を知りました。

前回から引き続き読んでくれている方がいるといいなぁなどと思いながら今回はこの辺りで締めたいと思います。

ここまで読んでくださりありがとうございました。