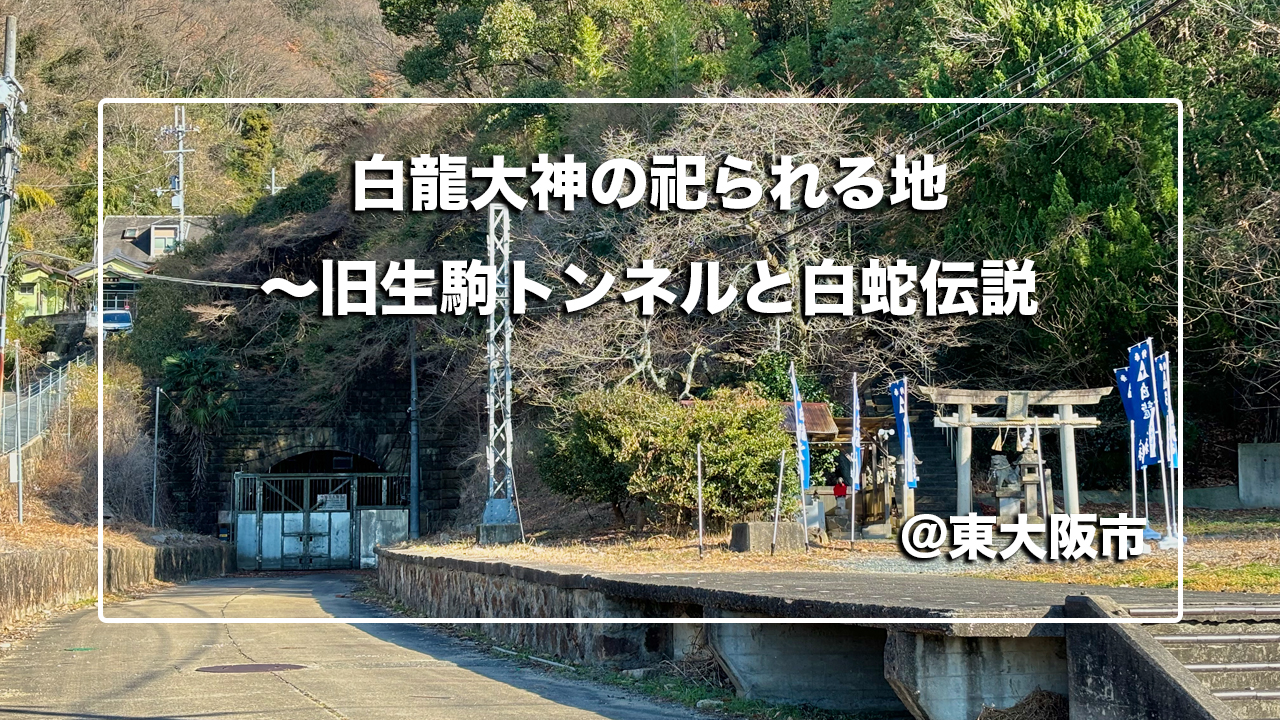

昔は大阪最恐心霊スポットといわれ肝試しに来る若者が絶えなかったという旧生駒トンネルと孔舎衛坂駅跡。

10年ほど前はすぐそばまで近寄れたそうですが、上記の理由のためかこの辺り一帯が柵に覆われて現在は近づくことができません…

だがしかし‼️

正月三が日は駅跡のそばにある白龍大神に参拝する方のために入口が開放されると小耳に挟み、初詣がてら行ってきました。

いつもは厳重に閉じられている柵の扉ですが、この日(元旦)は拍子抜けするくらいあっさり入れました。

孔舎衛坂駅跡のホームが今でもしっかり残っていて廃墟感満載でワクワクします。

向かって左が旧生駒トンネルの入り口。

ごく稀に見学ツアーがあるらしいのですが普段は厳重に管理されていて中に入ることはできません。

無理に入ろうとすると即通報されるとかなんとか…💧

そして、向かって右側、孔舎衛坂駅跡のホーム向こうに鎮座しているのが白龍神社です。

旧生駒トンネル —トンネルに刻まれた命の重み

せっかくなので旧生駒トンネルの歴史を少し

奈良線の旧生駒トンネルは、1914(大正3)年に近畿日本鉄道の前身である大阪電気軌道によって開通しました。

当時、日本で2番目に長いトンネルであり、日本初の標準軌(線路の幅が広いタイプ)の複線トンネルでもありました。

工事は1911年(明治44年)6月1日に始まり、最初は手作業で掘り進められましたが、途中から送電設備が完成して削岩機が使われるようになりました。

1913(大正2)年1月26日に落盤事故が発生、約150人が生き埋めになり、そのうち19人が亡くなりました。

その後も地質変化や湧水に苦しめられましたが、1914(大正3)年1月31日にトンネルの東西がつながり、同年4月18日に完成。

しかし、旧生駒トンネルは断面が狭く、大型の車両を通すことができなかったため、奈良線の輸送力を高めるうえでの障害となり、大型車両を通すための方法が検討されるようになり、1964(昭和39)年には南側に新しい生駒トンネルが開通。役目を終えた旧トンネルは使われなくなりました。

生駒トンネルから現れた白蛇を祀る白龍大神

さて、前置きが長くなりましたが今回の目的「白龍大神」です。

この白龍大神。

詳細はわからないのですが、なんでも生駒トンネルの中から現れた白蛇様を祀っているとのこと。

それをちょうど年末に知ったので、今年は巳年だし絶対行かねば‼️と謎の使命感に燃えたのでした。

鳥居をくぐっていざ階段をのぼりますぞ。

ちなみに階段途中の左側に生えている太い木は桜で、春になると幻想的な雰囲気を醸し出すのにひと役買っています。

階段を登りきると二つ目の鳥居がありその向こうに見えているのが、白龍大神の拝殿になります。

鳥居と拝殿の間に祀られた祠。

何が祀られているのかわかりませんでした。

鏡餅が供えられているのがお正月らしくていいですね。

写真には写っていませんが(右上に屋根の一部が少し写ってます)この右側に拝殿になっている建物があり、この日は鍵が開けられていて中でお参りできるようになっていました。

地味に怪獣もふもふスリッパが置いてあって可愛かった❤️

拝殿の中の壁には白龍大神の歩みがわかる古い写真が額に入れて展示されていました。

勝手に撮影するのが憚られたので写メさえ撮って来なかったのですが激しく後悔しています。

この白龍大神の歴史がかなり詳しくわかる内容だったので・・・

写メを撮っていればもう少しマシなレポを書けたと言うのに、ああ〜

というわけで、興味がある方はぜひ現地へ行ってみてください。

確実に入れるのは正月三が日です。

祭壇の上には白蛇の置物が飾られ、手前にはお守りを頒布する箱が置かれていたので、ひとつ拝受しました。

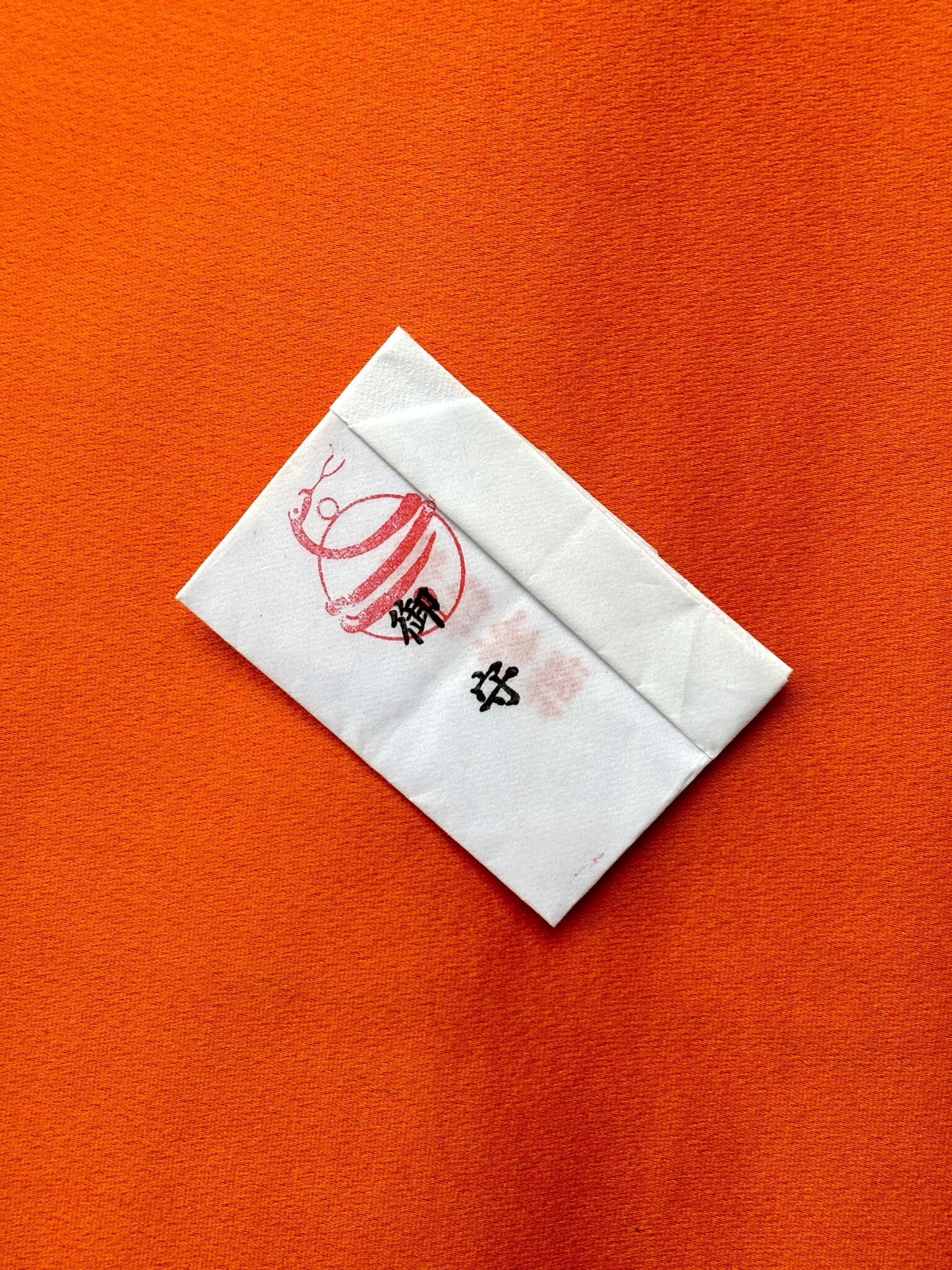

拝殿を出て更に奥に進むと白龍大神の石碑が祀られていました。

白蛇が祀られている場所になぜか狐の像があって摩訶不思議。

この日はカメラのバッテリーを忘れて萎えた為(←ダメだこいつ)あまり写真を撮っていないので、色々撮り逃したものがあるのですが、本殿もそのひとつ。

この石碑から左を臨むと白龍大神の本殿が見えました。

確か流造のこぢんまりとした建物だったはず。

今は地域の人たちの尽力でここまでの形になったそうですが、初期は洞穴みたいなところに白蛇をお祀りしていたようです。(拝殿の中にその頃の写真がありました)

鉄道史に刻まれた惨劇──旧生駒トンネルで起きた三つの大事故

白龍大神の隣に祀られているこのお地蔵さまたちは、旧生駒トンネルで事故に遭った方々を鎮魂するために立てられたものだそうです。

先に紹介した工事時の落盤事故の他にも、旧生駒トンネルでは車両火災でたくさんの方が負傷したり亡くなったりしています。

1946(昭和21)年4月16日にトンネル内で車両火災が発生。

75人が負傷し、23人が亡くなりました。

翌1947(昭和22)年4月16日に再び発生した火災では37人が負傷し、30人が亡くなりました。

さらに1948(昭和23)年3月31日にはトンネル内を走行中の急行列車のブレーキが壊れて大阪平野へ向かう下り勾配を暴走、河内花園駅で先行の普通列車に追突し、282名が負傷し、49名が亡くなりました。

現代の感覚だと、これだけ事故が多発しているとやれ呪われている云々と流布されがちなのですが、実際、当時の電車の火災事故というのは珍しくなかったようで、生駒トンネルの開通当初、大阪電気軌道が経営に行き詰まるほど利用不振だったのもその辺に理由があるのかもなどと思ったり。

不幸な事故が色々あった旧生駒トンネルですが、近鉄けいはんな(旧東大阪)線の生駒トンネルを建設する際、東側(生駒側)坑口付近で旧生駒トンネルに繋ぐ形になっている為、繋がった部分(395m)を今でも電車に乗って通過することができます。

今年(2025年)は旧生駒トンネル開業から111年目の節目の年でもあるので、見学ツアーとかやってくれるといいのになぁと期待しつつこれで終わりたいと思います。

ここまで読んでくださってありがとうございました。

DATA

| 所在地 | 大阪府東大阪市日下町1丁目9−19 |

| 拝観時間 | 正月三が日のみ開放 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | 近鉄けいはんな線「石切」駅下車 北出口(西側)を出て北東へ450m |