第18回奈良通1級の13問目の問題。

将軍家綱の茶道指南役となり「石州流茶道の祖」と仰がれる小泉藩主は誰でしょう。

ア.片桐且元

イ.片桐貞隆

ウ.片桐直貞

エ.片桐貞昌

答えは・・・エの片桐貞昌(かたぎりさだまさ)。

ちなみに・・・

ア.の片桐且元は貞昌の叔父

イ.の片桐貞隆は貞昌の父

ウ.の片桐直貞は貞昌の祖父

です。

石州流茶道の祖?知ってるよ、片桐石州でしょ・・・と思った私はあえなく撃沈。片桐石州の本名なんて知らんがなってことで。今回は、片桐貞昌(石州)のことをまとめてみました。

片桐貞昌(石州)ってどんな人?

まずざっくり言うと、片桐貞昌は江戸時代前期に活躍した大名です。

1605年に摂津国(現在の大阪府)で生まれました。父は、豊臣秀吉に仕えて活躍した武将・片桐貞隆(かたぎり さだたか)。貞隆は小泉藩(今の奈良県大和郡山市小泉町周辺)の初代藩主でもありました。

貞昌はその家督を継ぎ、小泉藩二代目藩主に。

そして茶道の世界では「片桐石州」として、石州流茶道の開祖として知られるようになります。

片桐貞昌が生きた時代背景

貞昌の父・貞隆とその兄・片桐且元(かつもと)は、秀吉に仕えて多くの武功を挙げた武将でした。

且元は賤ヶ岳の七本槍の一人としても知られ、秀吉亡き後は豊臣秀頼の傅役(もりやく)を務めるなど、豊臣家から厚い信頼を受けていました。

しかし、秀吉の死後、豊臣家と徳川家康の対立が激化する中で、片桐家は難しい立場に。

特に「方広寺鐘銘事件」(再建された方広寺の鐘の銘文をめぐる争い)が発端となり、片桐家も豊臣側から「家康と内通している」と疑いをかけられ、大坂城を離れることになります。

その後、豊臣家は「大坂夏の陣」で滅亡しました。

片桐貞昌の生涯をざっくりと年表で紹介

- 1605年 摂津国に生まれる。

- 1614年(9歳) 方広寺鐘銘事件が起こる。この頃、大坂冬の陣が勃発し、伯父・且元の人質として徳川方に預けられる。

- 1617年(12歳) 江戸幕府二代将軍・徳川秀忠に謁見し、片桐家の嫡子と認められる。

- 1624年(19歳) 「石見守(いわみのかみ)」に任じられる。石見国(現在の島根県西部)の長官職であり、石見国が「石州」と呼ばれたことから「片桐石州」と呼ばれるように。

- 1627年(22歳) 父・貞隆の死去により、小泉藩二代藩主となる。

- 1633年(28歳)〜1641年(36歳) 京都・知恩院の再建工事を指揮(普請奉行として活躍)。

- 1648年(43歳) 将軍家の秘蔵茶道具(柳営御物)の整理を任され、諸大名から注目される。

- 1653年(48歳) 奈良・當麻寺中之坊に茶室「丸窓席」を設け、庭園「香藕園(こうぐうえん)」を改修。

- 1663年(58歳) 父・貞隆の菩提を弔うため、慈光院を創建。

- 1665年(60歳) 将軍家綱に献茶し、茶道指南役となる。

- 1673年(69歳) 死去。墓所は京都・大徳寺高林庵に。

茶人・片桐石州としての顔

片桐石州は、武家社会に茶道を広めた「石州流茶道」の祖です。

千利休の息子・千道安(せんどうあん)から茶を学んだ桑山宗仙(くわやまそうせん)の晩年の弟子となり、利休流の侘び茶を受け継ぎました。

20歳前後から本格的に茶道を学び、28歳で師・宗仙が没してからは、京都に滞在して知恩院の再建工事を指揮するかたわら、多くの一流茶人と交流し、腕を磨いていきます。

30歳ごろには、郡山藩主・松平忠明や小堀政一(遠州)らとも交流を深め、次第に茶の宗匠として名が知られるようになりました。

そして、1648年、将軍家光の命で秘蔵茶道具(柳営御物(りゅうえいごもつ))の整理を任されると、諸大名からの注目も集めます。

さらに1653年には、後西(ごさい)天皇の行幸に合わせて、當麻寺中之坊に丸窓が特徴的な茶室「丸窓席」を設計し、庭園「香藕園」を改修。御前で茶席を設けるという大役を務めました。

寛文3年(1663年)には、父の菩提のために慈光院を創建。

寛文5年(1665年)、将軍家綱に献茶し、正式に茶道指南役となったことで、石州流の地位を不動のものとしました。

片桐貞昌(石州)が築いた名園と茶室

大和三名園・香藕園(こうぐうえん)

奈良・當麻寺(たいまでら)の中之坊にある「香藕園(こうぐうえん)」は、歴史と自然が調和した美しい庭園です。その名の通り、「藕(ぐう)=はす」が香る園として知られ、夏には蓮や睡蓮の花が池に咲き誇ります。

この庭園は、池を中心に歩きながら景色を楽しめる「池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)」でありながら、書院から眺めて鑑賞することも考えて作られた「鑑賞式庭園」でもあります。安土桃山時代に原型が整えられ、その後、江戸時代初期に片桐貞昌(石州)によって、現在の姿に整えられました。

特徴的なのは、池泉回遊式庭園である内庭と山の斜面に造営された外庭に分かれており、それを高さの低い土塀「築地塀(ついじべい)」がゆるやかに仕切っている点です。

奈良時代に建立された當麻寺の「東塔(三重塔)」〈国宝〉を借景とした素晴らしいお庭です。

その文化的・景観的価値の高さから、香藕園は昭和九年(1934年)に国の史跡・名勝に指定されました。現在でも、四季折々の花や風景を楽しめる場所として、多くの人々に親しまれています。

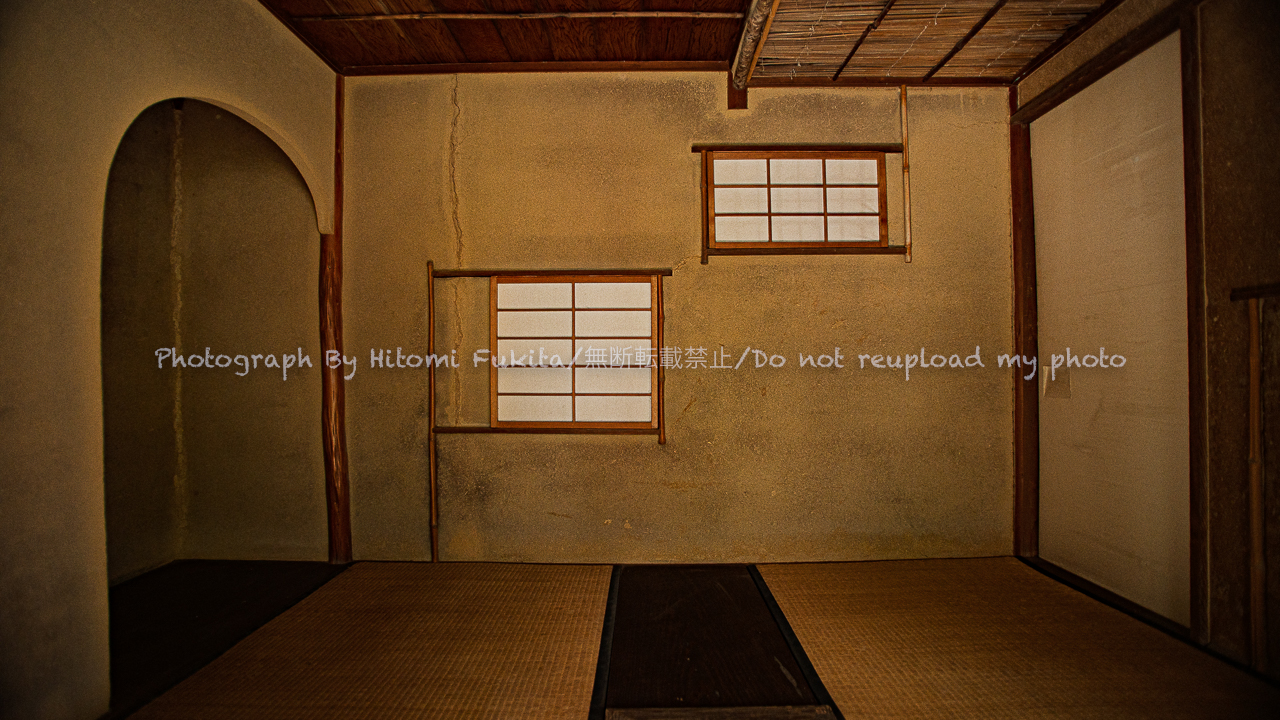

石州流の美学が息づく茶室「丸窓席」と「知足庵」

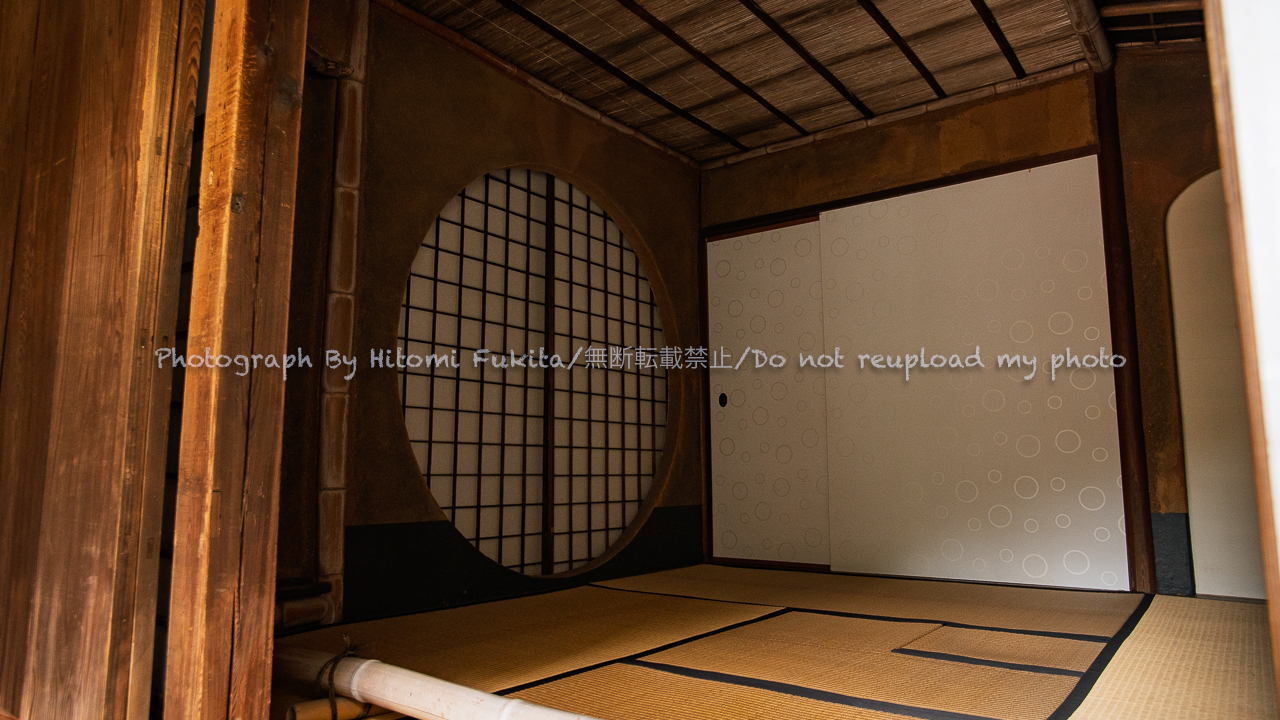

當麻寺中之坊の庭園「香藕園」に隣接する茶室には、片桐貞昌(石州)の美意識と工夫が色濃く表れています。なかでも、見逃せないのが「丸窓席(まるまどせき)」と「知足庵(ちそくあん)」という二つの茶室です。

丸窓席(まるまどせき)

「丸窓席」は、石州公が後西天皇(ごさいてんのう)をもてなすために造ったとされる、四畳半の茶室です。最大の特徴は、直径約1.8メートルにもおよぶ大きな丸窓。

一方で、床の間はあえて小さく造られており、限られた空間を効果的に使う工夫が凝らされています。また、茶室の建材には、千利休が好まなかったとされる「竹」を使用している点も注目ポイントです。貞昌(石州)の独創性と個性がうかがえます。

知足庵(ちそくあん)

「知足庵」は、貞昌(石州)が特に愛したと伝えられる二畳中板(にじょうなかいた)の茶室です。この形式は、一対一での客人との対話を重視するために設計されたものです。

慈光院

片桐貞昌(石州)を語るなら外せない慈光院だと思うのですが、実はまだ現地に行ったことがありません(汗)

実際に訪れたらこの部分を更新したいと思います。