毎年8月下旬から一週間ほど開催されている、ならまち遊歩。

この中で週末の夜に行われているのが『ならまち遊歩ナイトツアー』(事前予約制)

奈良まほろばソムリエが、ちょっぴり背筋が寒くなるならまちのお話を交えながら、ならまちを案内してくださる企画です。

ツアー自体は19:00〜の回を皮切りに何組かに分かれて出発するのですが、かなり暗くなっていたのと、他のツアー参加者の迷惑になってはいけないので、当日はほとんど写真を撮っていません。

掲載の写真のほとんどは後日、再訪した時に撮ったものになります。

ツアールート

ツアーの所要時間は1時間程度でした。

- ①猿沢インウッドデッキを出発

- ②悲恋の采女と衣掛け柳伝説の碑

- ③六道の辻

- ④采女神社

- ⑤昔、幽霊が出たという噂の石橋

- ⑥猿沢池のフォトスポット

- ⑦率川地蔵尊

- ⑧島嘉橋(上ツ道 伊勢街道)

- ⑨猿田彦神社(道祖神社)

- ⑩元興寺(極楽坊本堂)

- ⑪芝突抜町

- ⑫元興寺塔跡

- ⑬御霊神社

- ⑭元興寺(小塔院跡)

- ⑮庚申堂

- ⑯菊岡漢方薬局

全体のルート地図

猿沢池周辺に伝わる歴史と伝説

①猿沢インウッドデッキ

私は19時〜の回に参加させていただきました。

当日は猿沢インウッドデッキにあるならまち遊歩の総合案内所のテントが設営されますので、こちらで10分前までに参加費を支払います。

ならまち楽座を提示すると800円、ない場合は1,000円になります。

今回は夜のツアーということで、ちょっぴり怖いお話も交えてくださるとのこと。

楽しみです。

○地図

②悲恋の采女と衣掛け柳伝説の碑

猿沢池の伝説といえばやはり『采女の悲恋』の伝説は外せませんよね。

昔、奈良時代の帝(どの天皇かは不明)に仕える采女(地方豪族の娘から選ばれた女官)がいました。

彼女はとても美人だったので、多くの人が彼女に求愛し、殿上人(高位の官人)も求愛しましたが、彼女は誰とも結婚しなかったのです。

なぜなら、彼女は帝をとても素晴らしい人として尊敬し、愛していたからでした。

帝は一度は彼女を召しましたが、ひと夜限りでその後はお召しになりません。

それにもかかわらず、彼女は昼も夜も帝を思い続けつらい思いをしていました。

帝はふたたび彼女を召しましたが、特別に気にかけることもなさらない。

とはいえ、通常の勤務でお顔を仰ぎみることもあります。

思ったように帝の寵愛を受けられなかった彼女は、もはや生きていく気力をなくし、ある夜、猿沢池に身を投げてしまいました。

彼女が身を投げたことは、帝には知るよしもありませんでしたが、ある人が帝にそのことを奏上したので、帝はとても哀れに思い、池のほとりに自ら足を運び、人々に歌を詠ませました。

柿本人麻呂は、

『吾妹子のねくたれ髪を猿沢の池の玉藻と見るぞかなしき(いとしい乙女の寝乱れた黒髪を今猿沢池の美しい藻としてみるのは本当に悲しいことです)』

と詠んだ時に帝は、

『猿沢の池もつらしな吾妹子が玉藻かづかば水ぞひなまし((死に急いだ采女も恨めしいが)猿沢池も恨めしいことよ。私のいとしいあの人を身を沈めるそのときに干上がってくれていたならば)』とお詠みになり、この池のほとりに彼女のための墓をお立てになり、お帰りになりました。

薄ぼんやりとしか知らなかった『采女の悲恋』の伝説ですが、改めて調べてみて思ったことは、「帝、何言ってんだ、こいつ」です(汗)

死んでからそんなこと言われても…ですよね、まったく…

それよりも柿本人麻呂の詠んだ歌が、生々しく艶かしくてなんか怖い…

『大和物語』のくだりはこんな感じですが、

猿沢池に設置されている案内板によると、

『初めは帝の寵愛を受けていたものの、それが衰えたことを嘆いて身を投げた』というふうになっていて少しニュアンスが違うのですね。

で、それはそうと柳です。

この辺りに4、5年前まで、采女が身を投げる前に衣を掛けたと伝わる柳の木があったそうです。

残念ながら切られてしまい、今はそのことを伝える石碑が残るのみです。

4、5年前だったら余裕で来てましたし、意識せずにここに生えていた柳の木を見ていたと思います。

なぜ、切られたのでしょうね。

残念すぎます。

○地図

③六道の辻…次に生まれ変わるのは何処の道か

猿沢池から興福寺に向かう五十二段とよばれる石段の下には五つに分かれた辻があります。

五十二段を入れると六つになるため、六道の辻と呼ぶそうです。

人間が死んだあと、生前の行いの善悪によって六道(天道・人道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)に生まれ変わるといわれていますが、その六道にかけているものと思われます。

ちなみに『五十二段』とは菩薩(仏の悟りを求める人)が仏門に入り仏の悟りを開くための修行の段階のことで、この階段はそれを表現しています。

実際に石段の数もちゃんと五十二段あるとか。

五十二段を登った先に興福寺があるのがなんとも意味深ですね。

○地図

④采女神社…一夜にして社殿が動いた摩訶不思議

采女の身の上を気の毒に思った地元の人々が采女の霊を慰めるために建てたと伝えられている采女神社。

建てた当初は猿沢池の方を向いていた社殿でしたが、入水した池を見るのは耐え難いと感じた采女の霊が一夜にして社殿の向きを池に背を向ける現在の形にしたという伝説が残っています。

ところで、采女の悲恋伝説ですが、采女の故郷・福島県の郡山では少し違ったお話が伝わっています。

約1300年前のお話です。

陸奥の国・安積の里(現・郡山市)は冷害が続き、飢饉にみまわれ、朝廷への貢物ができませんでした。

その為、都から巡察使・葛城王が遣わされます。

里人たちは窮状を訴えて貢物の免除をお願いしましたが、その願いは聞き届けられませんでした。

その夜、葛城王をもてなす宴が開かれることとなり、里長の娘・春姫が葛城王の相手をすることとなりました。

葛城王は春姫のことをとても気に入り、春姫を帝の采女として献上するならば、貢物を三年間免除してやろうと提案しました。

そのとき、春姫には次郎という愛する許嫁がいましたが、安積を救うため、悲しみをこらえて葛城王とともに都へのぼりました。

都での春姫は、帝の御寵愛を受けていましたが、募るのは次郎への激しい想い。

そして仲秋の名月の日。

猿沢の池畔の柳に衣をかけ、入水したように見せかけて、愛する次郎の待つ故郷の安積へ向かったのでした。

しかし、必死の思いで里へたどりついた春姫を待っていたのは、次郎が春姫を失ったことに絶望して山の井の清水へ身を投げ、すでになくなったという知らせと、都からの追及を恐れた村人からの村八分でした。

春姫は絶望して、雪の降る夜、次郎のあとを追って山の井の清水に身を投じました。

現在、福島県郡山市では8月に『うねめまつり』が盛大に行われており、郡山市と奈良市は昭和46年、姉妹都市を締結。

毎年8月には奈良市から親善使節団が郡山市を訪れ、また仲秋の名月には郡山市から親善使節団が奈良市を訪問、両市の交流を深めています。

○地図

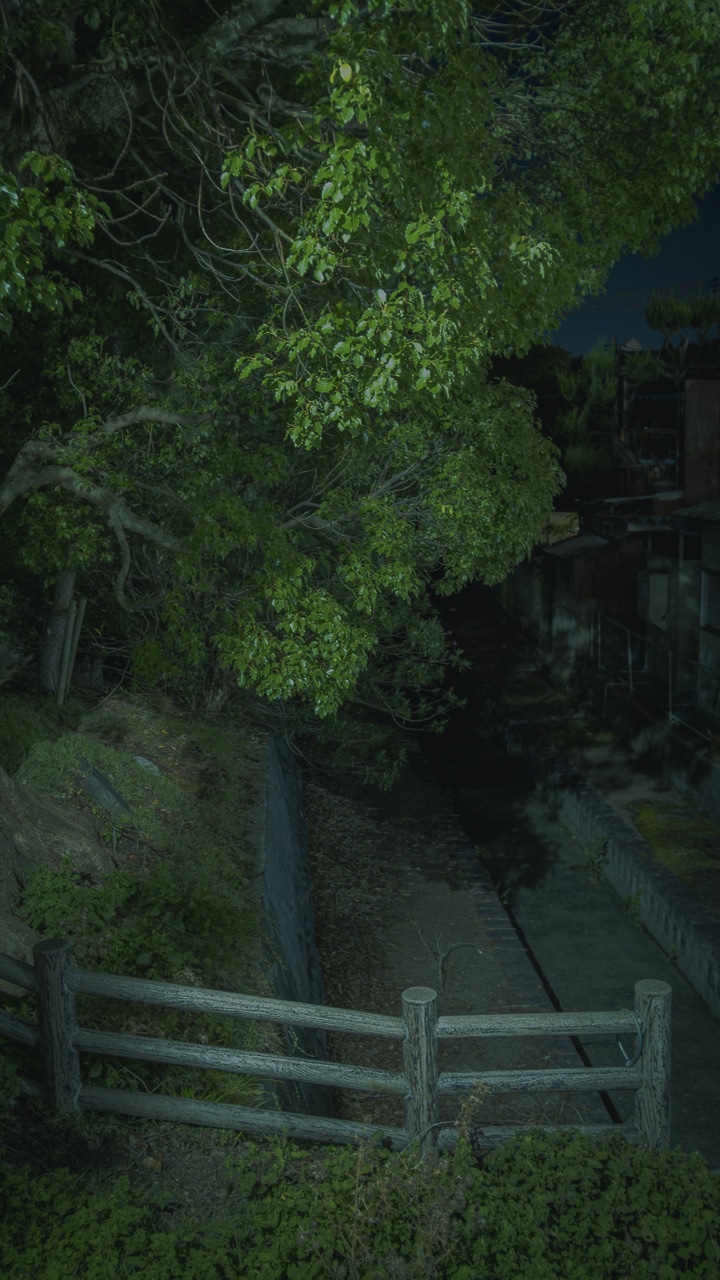

⑤昔、幽霊が出たという噂の石橋

ある夜、石橋を不気味だなぁと思いながら一人で歩いていると、どこからともなく『なんとかして〜なんとかして〜』というような声が聞こえてきます。

おそるおそる後ろを振り返っても何も見えません。

気のせいかと思って歩みをすすめようとするとまた声が聞こえてきます。

この声はどこから聞こえてくるのかと不思議に思い、耳を澄ませるとどうもその声は川の方から聞こえてくるような気がします。

川のそばへ行き、見渡してみますが、やはり何も見えません。

しかし後日、他の人に尋ねてみると、川の上に人が浮かんでいるのを見たという人もいました。

川の中の人は、若い女性だったり、老人であったり、子供だったりと色々なパターンがあるようです。

ただ、共通しているのは、皆一様にじーっと向こうから恨めしそうに、こっちを覗いているとのこと。

その後、暗渠にする工事の時、川の縁を固めている石を崩したらその中から多くの墓石が出てきたそうです。

どうやら墓石がきちんと弔われていなかったのですね。

それを見た近所の人たちは驚いて、今までの数々の不思議な出来事の原因はこのせいだったのかと納得したとか。

その墓石はいわゆる無縁仏で、お寺に運ばれて大切に供養された後は、怪奇現象はまったく起こらなくなったそうです。

○地図

⑥猿沢池のフォトスポット

これはついでということで立ち寄って頂きました。

この場所から撮影すると興福寺の五重塔を池面に映してバランスよく写真におさめることが出来るそうです。

夜に撮ると真っ暗すぎたので、こちらは昼間に撮影しました。

○地図

⑦率川地蔵尊…石舟に乗せられたお地蔵さまの不思議

率川は春日山を源流にして、春日大社の裏手を流れてくる川です。

猿沢池の南東から地上部に現れて、池の南側をぐるっと流れ、先ほどの幽霊が出た石橋の下から暗渠となり地上からは姿を消します。

その率川にかかる橋(後述の嶋嘉橋)から下を覗くと、石でつくられた舟の中にぎっしりとお地蔵様が並んでいます。

このお地蔵さま達は、周囲の河川工事の時に見つかったもので、かつての廃仏毀釈の影響を受け、率川の周辺に捨てられたものではないかと言われています。

そのせいでしょうか。

川沿いに幽霊が出没するという話を聞くことも珍しくなかったようですね。

河川工事の際に見つかった墓石は近くの寺に運び込まれて供養され、お地蔵さまはひとつの場所にまとめて現在のような形にして祀ったところ、幽霊は現れなくなったそうです。

舟形の台座に祀られているという形が珍しいためか、最近ではSNSでも話題になっているそうです。

○地図

⑧嶋嘉橋(上ツ道 伊勢街道)

猿沢池の南西に位置するこの小さな橋は、1770年に椿井町の嶋屋嘉兵衛という人が私財を投じてつくりました。

そのため、橋の名前もその人の名前を取って嶋嘉橋と付けられており、橋桁の下の方にも名前が刻まれています。

江戸時代の中頃はお伊勢へのおかげまいりがとても盛んだったので、伊勢街道(上街道)の出発点として橋を掛けたのではないかといわれています。

このあたりには元興寺が隆盛を極めていた頃の北門があった場所ともされており、ここまでが元興寺の北端でした。

○地図

前半はここまで。

後半は嶋嘉橋を渡って、南に広がる元興寺の旧境内、ならまちに伝わる歴史と伝説を紹介したいと思います。

ここまで読んでくださりありがとうございました。

コメント